位于香港島的跑馬地游樂場,綠草茵茵的環形賽馬跑道圍著一大片球場,這里是香港人最愛去的運動場地之一,在這里跑步、踢球、散步,放松心情,鍛煉體魄。但很少人知道,這個大型游樂場的地下,藏著一個龐然大物—一個面積達 2.4 公頃,容量為 6 萬立方米,相當于24 個標準游泳池的巨大蓄洪池。

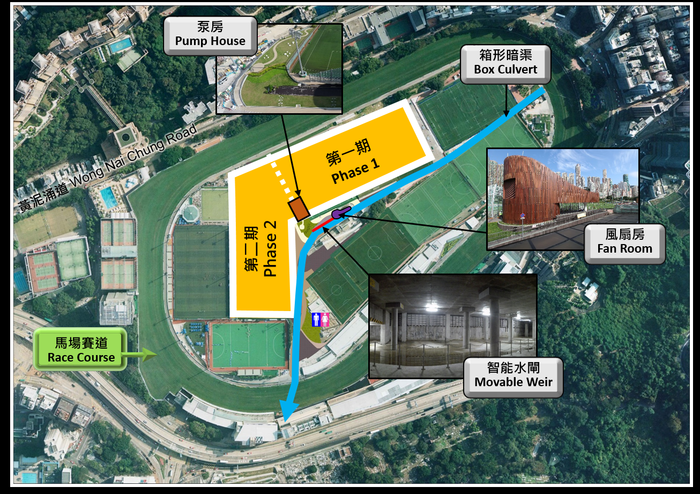

跑馬地游樂場全景,淺藍色線標示部分為箱形暗渠,黃色部分為蓄洪池位置

跑馬地地下蓄洪計劃擁有現時全港最大的地下水及雨水回收重用系統,也是香港打造“海綿城市”的一部分。香港是亞太區內降雨量最高的城市之一,地處熱帶風暴的常規路徑,每年平均降雨量達2 400毫米。基于這個氣候環境,香港過往經常發生大規模的水浸。實踐海綿城市,提高城市的耐洪能力,并推動雨水循環利用,對于香港可持續發展有重要意義。

打造海綿城市

針對香港過去經常發生大規模的水浸,香港特區政府渠務署自1989年成立以來,一直致力防治洪患,利用“防洪三招”—截流、蓄洪和疏浚的方法,減低暴雨及洪水對香港的影響。自1995年至今,渠務署共消除125個水浸黑點。現時全港有6個水浸黑點。

隨著全球氣候變化引致海平面上升、極端暴雨及風暴潮增加,傳統的雨水管理模式已經不能適應城市排澇的需求,要進行大型排水系統改善工程去應對。可是,在人口稠密的市區修建大型排水系統改善工程 ,往往會因為土地、環境、成本等限制而舉步維艱。因此,香港重新思考雨水管理的模式,以提高城市的防洪澇能力。海綿城市理念亦列入了考慮范圍。

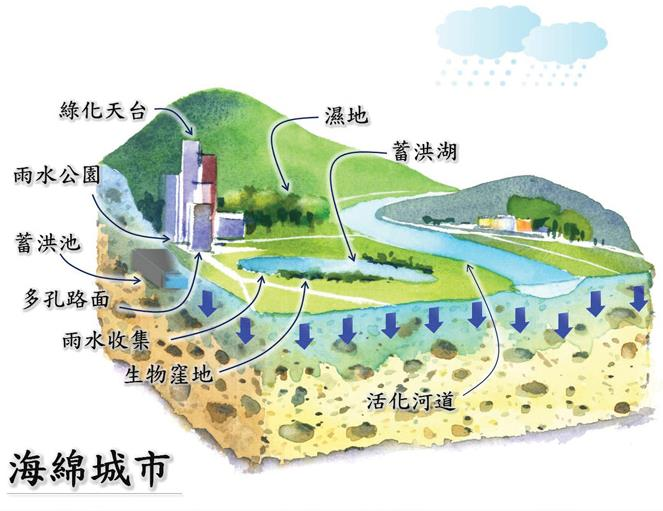

海綿城市概念示意圖

海綿城市是現代雨水管理模式,以“順應自然,彈性適應”的方式模擬大自然水循環,令城市像海綿一樣,讓城市在下雨時能夠滲水、吸水、蓄水、凈水,并在有需要的時候把蓄存的雨水釋放并加以利用。

渠務署工程師李靜文表示,此模式有別于傳統的排洪理念,主張通過滲透和滯留等方法原地疏導雨水,從而減低排洪設施的負荷,減少城市洪患的發生。海綿城市亦同時促進市區綠化,美化生活環境,減輕熱島效應,構建宜居城市。這做法符合香港的需求。

靈活運用海綿城市理念

偌大的跑馬地游樂場下方的蓄洪池,放眼四周全是水泥墻和無數的柱子,幾乎看不見盡頭,讓人感覺置身于一個巨大的停車場。

跑馬地游樂場下面的蓄洪池

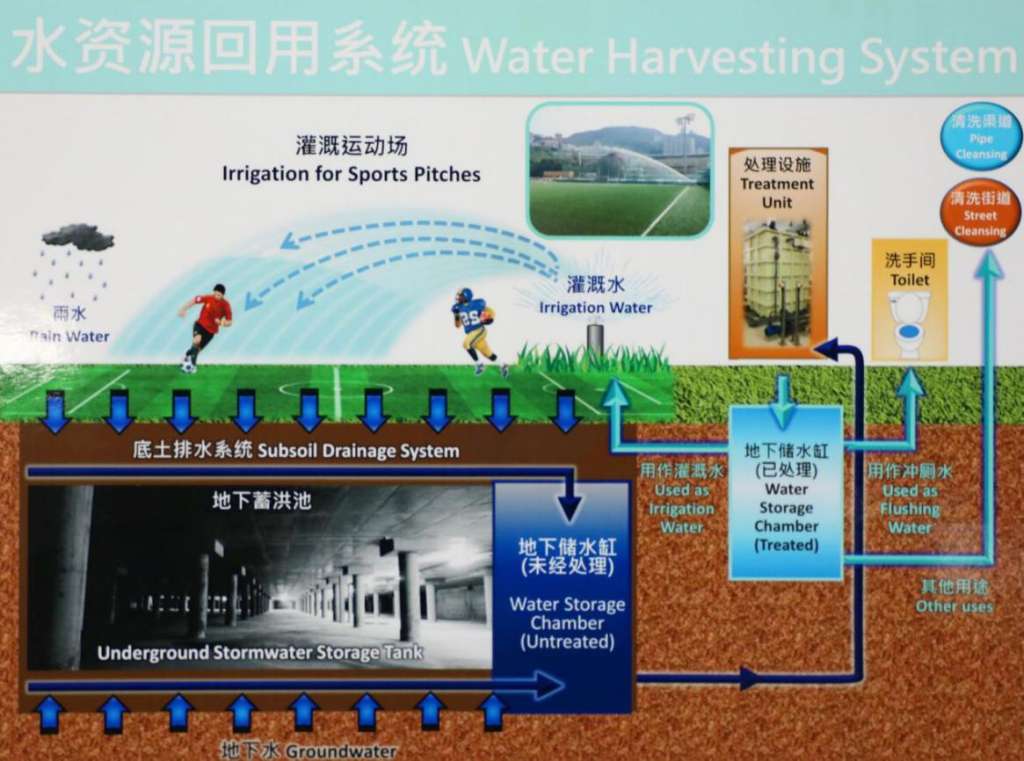

渠務署工程師劉耀文表示,設在跑馬地運動場球場下方的底土排水系統收集雨水及灌溉水,這些水資源加上蓄洪池收集到的地下水,經凈化處理后作灌溉,街道清洗及沖廁用途。該系統目前每日平均處理水量達80立方米,一年能節省3萬立方米用水量,相等于12個標準游泳池的水量。

蓄洪池內的智能水閘開啟后,雨水從箱型暗渠流入

海綿城市在回歸自然的同時,也可以應用現代科技來優化設計。蓄洪池的智能水閘和實時水位監測系統,在收集洪水和排放方面,都可以有效節省水泵耗電。這些設計亦有助減低建筑成本和時間,防洪與環保兼備。

跑馬地地下蓄洪計劃

除跑馬地蓄洪池外,香港還建有3個大型地下蓄洪池,分別位于大坑東、上環及觀塘。西貢的蠔涌河和大埔的林村河等,都仿效天然河道而設計及采用自然河床底層,以促進河水的滲透。治理深圳河工程第四期亦建有蓄洪湖泊。荔枝角雨水排放隧道也設有雨水收集及回用系統。另外,濕地和雨水花園如元朗排水繞道的人工濕地及位于九龍衛理道的雨水花園,也有滯洪及凈化雨水的作用。

跑馬地地下蓄洪池的水資源回用系統示意圖

善用水資源 活化蓄水設施

海綿城市概念把雨水視為珍貴的資源,盡可能在合乎成本效益的情況下把雨水儲起來,在有需要時加以利用,最后才會把雨水排走。雨水收集及回用系統為城市開拓新的水資源,有助改善水資源日趨短缺的問題。

對此,香港也有所嘗試,比如水塘間轉運隧道計劃就是興建一條全長約 2.8 公里、直徑3米的輸水隧道以連接九龍副水塘與下城門水塘。該計劃不但可以提升西九龍地區的防洪水平,更能有效利用不同水塘的空間儲存雨水,減少水塘溢流經西九龍雨水排放系統排出維多利亞港。估計平均每年可因此額外收集約 340 萬立方米食水,達致防洪及善用水資源的雙重目標。

李靜文表示,渠務署更積極于新發展項目中加入具有“海綿效應”的設計元素。在規劃階段中的新發展區,由于土地用途及城市規劃的彈性比較大,渠務署可更靈活運用海綿城市的各種元素,在新發展區加入蓄洪湖泊、蓄洪池、可防洪地帶、濕地等,實踐“海綿城市”。

在應用海綿城市概念進行雨水管理規劃時,香港也引入土地共享的概念,以充分利用土地資源,蓄洪池就是一個很好的例子。渠務署曾在大坑東蓄洪池內舉辦裝置藝術展覽,藉此提高公眾的防洪意識及推廣“海綿城市”概念。而在青沙公路高架橋下的荔枝角雨水排放隧道靜水池,渠務署透過優化操作和更改用地的設計,改建為寵物公園。

大坑東蓄洪池舉辦的裝置藝術展覽

另一方面,海綿城市著重自然綠化境觀、河道生態及水體活化,為河道注入生命力,令河道重新成為社區的地標,推廣親水文化,以及提升市民的生活素質。以啟德河改善工程為例,工程加入了各種活化元素,包括河邊花槽、仿石種植盆、河床種植槽、魚洞穴及導流石,成功把啟德河打造成市區綠化河道走廊。

改善工程后的啟德河

海綿城市“知識小測試”

現在,是不是對香港海綿城市有了一定的了解?快來點擊互動游戲:《防洪達人大挑戰——海綿城市&跑馬地地下蓄洪計劃知多少》,測一測你是幾星防洪達人!